原创 小炒君 小炒说 2022-01-09 17:44

小炒注:没有新闻出版自由,其他一切自由都是泡影。——《马克思恩格斯全集》第一卷

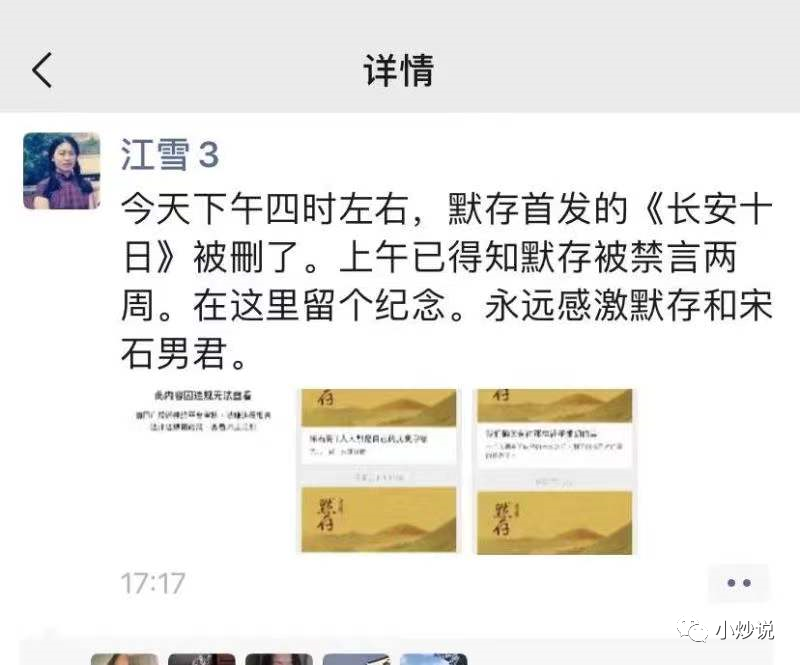

2022年1月4日,2022年第一个工作日,一篇《江雪:长安十日》的公众号文章刷屏朋友圈。

这是第一位站在百姓生活角度来纪录西安封城众生相的人,是一位真的勇士。

1月7日晚上我去看时,文章的点赞量是4w,阅读量至少百万起步,这还不包括其他公众号的转载和其他平台的转发。

文章被删的同时,与江雪个人相关的一些网页也在消失,因为我1月7日查阅到的相关网页,在今天显示“页面不存在”。

我的写作欲瞬间产生,如此有良心的稀缺人物,必须让更多的人知道她,了解她。

为众人抱薪者,不可使其消失于荒野。

1理想主义者的诞生

在西北政法大学行政法学院的官网上,江雪出现在“校友风采”一栏中。在《长安十日》之前,江雪已经成为母校令人尊敬的知名校友。

不仅如此,她在2015年作为知名记者,在国内顶尖高校南京大学办了一场讲座,讲座内容至今悬挂在南京大学新闻传播学院的官网上。

江雪能够得到母校和名校的推崇,无外乎她的名片:坚守良知,选择良心。

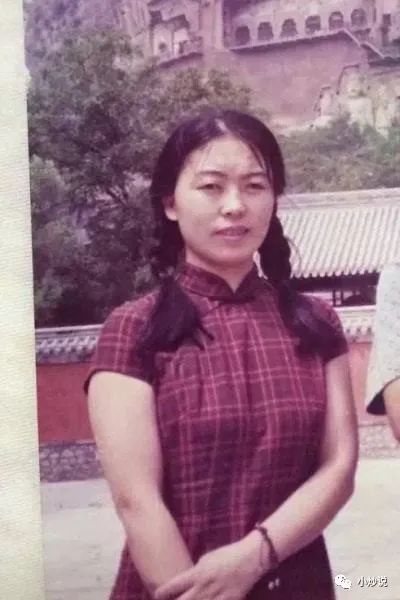

江雪,女,1974年出生,1996年毕业于西安的西北政法学院行政法专业,法学学士。

雪的真名叫张文敏,江雪是笔名,这个名字,来源于柳宗元的名诗“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。这句诗的意思是一位渔翁独自在大雪纷飞的江面上垂钓,传达出柳宗元尽管遭遇挫折,处境孤独,但顽强不屈、傲岸清高的精神面貌。

事实证明,江雪的一生,没有辜负这个名字。

江雪毕业的第一份工作,是在国企做法律顾问。与很多应届毕业生一样,并不知道自己想要什么,但知道自己不要什么。

在那家企业,她的同事都在练酒量,好出去拉关系。当时流行一句话,“大盖帽,两头翘,吃完被告吃原告”。江雪知道自己肯定不会在这个地方久留。

苦于一直没有找到合适的机会,1998年初,江雪决定去读一个中文研究生。在骑自行车去报名的路上,正好看到一家报社在招人,大玻璃的广告词挺文艺的,“我的透明的华商报”。

江雪喜欢写作,一直希望做与公共利益有关联的事情,华商报的宗旨是:提供真实的新闻与信息,把普通人生活中的问题放在重点位置,这正合江雪的意。她果断去应聘,放弃了光鲜的国企工作。

江雪似乎命中注定属于华商报和记者行业,这个应聘改变了她的一生,也改变了很多人的一生。

华商报创刊于1995年,当时改革开放正浓,市场化媒体处于黄金期的前夜,许多媒体人都有一种意识,做一份让民众喜欢的报纸,一批报纸应运而生。

1998年3月江雪加入华商报时,是报社的好时代。那时还没有互联网,报纸成为民众接受时事讯息的最主要渠道,报界很快迎来黄金年代。一有重大突发事件,往往各家媒体同时出动,争相报道,很多禁令就这样被冲破了。

24岁的江雪就职于社会新闻部,这是华商报的核心部门之一,江雪经常跑在社会突发新闻的第一线。

当时的报社实行市场化运营,自负盈亏,必须要有公信力和吸引力,才会换来订户和广。华商报主打的招牌是:关注公民权利、弱势群体以及社会中的不公。它不仅积极报道社会新闻,还设置热线电话,市民可以提供新闻信息,线索一经采用都有奖励。

公众对这方面的需求是旺盛的,华商报很快就迎来一波野蛮生长,一年就可以发行四五十万份,成几何倍数增长。华商报后来居上,很快成为西安报界的翘楚,处于生机勃勃的开拓期,整个传统媒体行业也处于蒸蒸日上的上升期。

江雪赶上了行业的好时代和好企业。

江雪这个时候主要做的是信息采集工作,但是见过那么多的悲剧和不公,她开始不满足做简单的信息采集和信息发布。江雪隐隐约约觉得这些事件并不是孤立的,背后可能是社会机制的问题,于是她决定去做深度报道。

这既是窥探深层次原因,也是一个启蒙的过程,当然,也是最难的事情。

2002年,江雪28岁,在华商报工作4年。风华正茂、意气风发的她,迎来了自己的第一个成名之作。

2名记的炼成

2002年8月18日晚,延安市宝塔区张某夫妇在家中看了“黄碟”后入睡,当地派出所民警突然闯进门来,将张某带走。万花山派出所一开始处罚3000元,一番讨价还价后才降为1000元。张某交完罚款后被放回家。

这本来是一个很普通的民事案件,谁也不会想到,它会闻名全国,成为中国法治建设的标志性事件。

事情本来到此为止,不料时隔两个月后的10月21日,张某突然被派出所以涉嫌妨碍公务刑拘。民事案件,上升为刑事案件,这就非同小可了。

江雪觉得此事蹊跷,进行了持续关注和深度报道。

原来,当初4名民警进入张某家中时,双方发生冲突,致使一位民警的手被打肿,另一名民警的衣服被抓破。这就是“涉嫌妨碍公务”的罪名来由。

在打给华商报热线电话的市民中,有80%认为这是报复行为。江雪于是发表了《夫妻家中看“黄碟”违法吗》,不曾想到一石激起千层浪,吸引了全国几乎所有媒体的关注。

最终在全国滚滚质疑之声中,11月5日张某被取保候审,2002年的最后一天,延安宝塔公安分局向当事人赔礼道歉,一次性补偿当事人29137元,万花山派出所所长因此被撤职。“黄碟事件”终于画上了句号。

在“黄碟”事件中,限制公权力第一次得到全国范围的大讨论,基层执法过程中的“收入”指标也得到了曝光。于是,这一起微小事件,成为人们至今提起的经典案例。

江雪因此报道获得《南方周末》“2002年传媒公众服务杰出表现奖”,以及中央电视台“2003年中国记者风云人物”,一共8人获奖,与江雪一同获奖的有最先报道孙志刚事件的陈锋,还有与非典病人面对面的柴静。

2015年,时隔13年,江雪再次谈起“黄碟案”,她有了些新的思考,“十年前,大家讨论公权和私权的界限,好多法学专家谈对警察权力的限制。但是过了这十年,警察权没有得到约束,反而有一种更泛滥的倾向,但更大的问题是,我们对此不可能再有更全面的讨论了。”

自此之后,江雪成为人们心中正义的化身。

她的热线电话不断,投稿不断,当然还有感谢信不断。

我在网上找到这样的一封读者来信:

江雪记者:你好!我是一位古稀的老翁,虽然我们不曾相识,但多次从《华商报》上看到为了捍卫法律的尊严,为了保护公民的合法权益,你那大气磅礴、澎湃激荡、一身豪情替老百姓鸣冤叫屈的神笔,使那些违法者魂飞丧胆;你那妙语连珠、锋芒犀利的文章使我深受教育和鼓舞;你在是非曲直面前开诚布公、直言陈述,坚持正义,支持弱势群体,深受广大群众的喜爱。

实际上,在“黄碟”事件之前,江雪已经有了好几次勇敢的深度报道。其知名度不如“黄碟”事件,但困难度和示范性不输前者。

《陕西第一贪周长青庭审纪实》、《全国首例性骚扰案波澜再起》、《枪下留人赶在行刑前4分钟》……都在全国引起强烈反响。

特别是2002年4月29日,陕西省延安市宝塔区看守所里一名叫董伟的犯人即将被拉到刑场,执行枪决。然而,就在距离正式执行还仅剩下4分钟时,法官却接到紧急通知,死刑暂缓执行,原本判定故意杀人罪的董伟被继续收押,等待复核的结果。

这起现代版的“刀下留人”,当时并未引起全国注意,但江雪觉得意义重大,她重新走访和梳理,在7月12日发表《枪下留人赶在行刑前4分钟》,立马有百家媒体争相转载,给全国人民上了一堂法治课。

江雪早就是华商报的“明星记者”。

在华商报的群众来访接待室,来找江雪的人总是最多的,除了找她主持公道以外,还有一些人单纯就是想认识她一下,有点像现在的追星了。

而江雪并没有因为自己名气的提升而摆谱,始终保持了质朴的本性。

农村的女娃找她投诉,在西安城里找不到落脚点,江雪直接把来访者接到自己家住;

有老汉向她反映问题后,没钱住店,在饭店蹲一晚上,她含泪请老人吃饭,并给他垫了路费;

在同事面前,她从不提过去的成就,总是想着挖掘下一个法治案例。

她当时也仅是一个30岁左右的年轻女人,但她执着为弱势群体发声,真的是小小弱女子,铁肩担道义。

看到她这些20年前做的事,就不会对她现在发表《长安十日》感到惊讶了。

3不忘初心

成为华商报无可争议的头牌记者后,江雪继续深入新闻第一线。当她看到自己的勇敢报道能切实帮助别人解决问题和带动社会进步时,感动了别人也感动了自己,她的劲头更加足。

那时陕西乃至全国发生的重大事件,不管有无禁令,她说自己“见缝插针,尽量去拓展边界”。“超级玛丽组合”煤气中毒事件、聂树斌案、“7•23”动车事故、乌坎村事件、北海律师案、南周事件等,她的报道都没有缺席。

江雪开始感觉到,做一个记者其实是可以和这个国家的脉搏同频共振的,这个国家在进步,媒体人在中间扮演角色。

2008年5月17日,江雪前往采访汶川地震的受灾群众,到了现场,江雪发现到处都惨不忍睹,有的记者就直接说受不了,不能再做采访,会觉得采访是一件残忍的事情,而记者痛哭成为一种普遍现象。

江雪才知道,自己看到的媒体报道只是冰山一角,根本无法展现现场的灾难程度。

江雪真实地感受到一种责任意识——到了现场无论有多惨不忍睹,都要把真实看到的处境反映出去,这样才能调动政府的力量以及社会各方面的公益力量,让灾民们得到救助。

2011年,江雪担任华商报的评论部主任,通过点评时事和访谈知名人士来拓展言论空间。

江雪的职位提升了,但她此时或许不知道,媒体行业即将迎来下沉时期。

第二年,西安就爆发了反日915事件,一位大汉直接用金属锁把日系车主李建利砸晕。本地报纸被禁止报道此事,江雪无法视而不见,直接与李建利见面。他弟弟补充说:“前几天有人要给我一个日本的什么东西,我都不敢用,不知道什么时候这帮人会冲进家里,说我用日本的一个什么东西。”

她很快就在微博上发了一篇《9·15西安之痛》,被许多人转载和评论。

之后她和王天定老师(西安外国语大学新闻与传播学院教授)向西安市公安局申请政府信息公开,要求公安机关公布关于此次事件的相关资料,但并没有结果。

2013年1月,《南方周末》新年特刊被广东省委宣传部改动,该报记者在微博表示抗议,这就是沸沸扬扬的“南周事件”。1月6日,江雪刊发了评论文章《南周献词缘何酿成公共事件》,委婉地发出了自己的声音:

“我们的媒体管理思维,已到了亟待改革的关键时刻。正如1月5日新华时评中所说:‘问题是时代的声音,而刻意回避问题也恰恰是改革攻坚期我们所遇到的一大难题。比鸵鸟更甚之的是,将头埋进沙子后还用公权力恫吓和压制私权利,造成问题扩大化。改革就要直面问题,改革就是解决问题。”

“需要重申的是,媒体不是洪水猛兽,类似《南方周末》这样的媒体,或许有时候所说所言,对某些领导干部而言,会有些刺耳,但是,忠言逆耳利于行,媒体行使的是宪法赋予的批评权。这个国家的点滴进步,离不开媒体富有善意的批评和建议。”

时代变迁,江雪的媒体生涯迎来转折。

2013年8月,40岁的江雪辞去评论部主任,选择重回记者,与新闻第一线保持联系,这种选择,相当于一个中年人放弃管理职位,去做一线业务员。这种世俗的背道而驰,彰显了江雪的理想主义本色。

辞职的直接原因是一个月前,她接到了指令,以后不能再去谈那些民主法治这一类议题,“你可以谈论菜篮子这种民生议题,为什么去触碰那些?”

不愿妥协的她,果断辞去管理职位,评论部并入深度新闻部。

因为她觉得,保持个体的独立性是很重要的,在这样一个大时代背景里,隐藏着无数可以打动社会的故事,需要更多更勇敢的记者去纪录,不能让它们埋没于时代荒野之中。

事实证明,江雪做了一个“错误”的选择。

微弱的个人力量无法抵御时代洪流。江雪并非达官显贵,她出身普通,现在也是普通的民间记者,她的逆势而行就如同她的笔名“江雪”那样,遭遇挫折但顽强不屈,除了彰显自己的高风亮节,无法再进一步去改变什么。

这是一个理想主义者的悲哀,她那时必然是痛苦万分的!

其实,江雪的记者事业,始于一个好时代。1998年正是热火朝天的改革开放,2001年入世直接将媒体推向市场化的黄金时期,之后的10年,是中国经济和社会高速发展的时期。2013年的“南周事件”,实际上是一个时代信号。

2015年,江雪做了一个令人惊讶的选择,她选择了辞职,去做独立记者,也就是说,离开工作了17年的华商报,自己单独去写东西。

辞职的原因江雪自己也说了:

“我们未曾苟且。而其实,我们又把玩文字,谨小慎微。我们批评公权,并意图建立人心,然此时代,最好的文字命定不会出现在纸质的报章上。版上文字,早已经细致推敲,被我们拿捏在一个相信可被容忍的程度。”

既然这个机构已经从平台成为束缚,那就只能摆脱它了。

这一年,江雪41岁,已经是全国闻名的媒体人,时常被邀请去做讲座。

也就是这一年,许家印正在疯狂扩张,李嘉诚正在加速甩卖。时代看似没有变,其实已经变了。

但是,变的是时代,不变的是江雪。

4为了独立

江雪辞职没多久,2015年12月17日,华商报宣布解散深度新闻部。她在深度新闻部做了10多年记者,又在评论部担任了2年主任,评论部后来并入了深度新闻部。这是她迄今为止几乎全部的职业生涯,现在,这两个部门都不复存在。

老天似乎有意让江雪彻底死心,了无牵挂。

江雪从从华商报的助理记者,一步步成长为报社的招牌,然后在2011年晋升为评论部主任,个人事业的发展,与时代进步密切相关。

然而当她本应该在媒体行业大展拳脚时,2013年辞掉评论部主任,2015年直接离开华商报。个人名气在提升,但事业在“下滑”。

这一进一退,又透露了多少无奈?

江雪离开机构,选择做独立记者,她的很多朋友都是反对的。姑且不说世俗的个人生存,仅对媒体而言,离开了机构,没有经费的支持,自己怎么去报道?

就算自己花钱去报道,写出来的稿子,没有机构流量的支持,读者群体势必大为缩减,而且这些读者又有几人愿意打赏?读者范围和经济收入都大受影响。

这些问题江雪自己当然清楚,但她认为,对于媒体人而言,独立与自由才是最根本的底线和最重要的价值。与这相比,流量与经费都是靠后的。

江雪,真的是人如其名!

2015年,江雪注册了个人公众号“雪访”,在这里,她说了一句内心独白:

“做记者和评论编辑十多年,我在这条路上改变了自己,最终成长为一个自己还不算太讨厌的人。”

她打算在这里自由表达,开始自己的独立媒体人道路。

第一篇文章《阿潘探夫记》,阿潘,一位知名维权人士的妻子。

她接着写了另一位妻子,律师浦志强的夫人孟群,名为《一个妻子的这一年》。

《再见革命:列宁、俄罗斯王子和我的家族史》、《被屏蔽的无名者》、《在路上 同时回到故乡》、《石节子:一个村庄的叙述与邀请》…

但是,她的这些文章,很多平台不敢发表和转载。公众号的打赏也很少,她实际上靠积蓄在支撑自己的理想。

或许,这就是自由的代价,自由就是要伴随着一股清苦。然而,即使这样,当我今天去搜索时,只搜到了“小雪访”,签名是:“雪访”还在这里。

小雪访“雪访”还在这里。独立媒体人江雪的记事本。1篇原创内容公众号

也就是说,“雪访”被和谐了。

而且,“小雪访”的更新停留在了2018年1月16日。

基本可以判断,江雪的独立媒体之路,失败了。

从2013年辞掉评论部主任,到公众号失败,这10年,是江雪的媒体事业失意的十年。

一个曾经闻名全国的媒体人,被步步紧逼到墙角里,几乎没了立足之地。

最近几年,从网上的搜索结果来看,与江雪相关的信息,并不是她的新闻报道,而是她接受访谈。

一个媒体记者,本应去采访别人,结果自己成了采访对象。

江雪,一不小心,似乎活成了“标本”。

直到《长安十日》,这个“标本”似乎活过来了。

然而,从目前来看,她似乎又要重回“标本”了。

小结

2015年9月,江雪在南京大学的演讲中,结尾是这样的:

“我觉得,心里面的火很重要,也许你们将来不做新闻,但仍需要给心灵的火一种关切与热切,这个东西,哪怕世界再坏,别人是夺不走的,因为它是属于你自己的生命光彩。”

我想,这就是她坚守和选择的原因吧,尽管代价并不小。

据说,江雪从2020年就开始学习制作纪录片,她要用高清DV亲手拍摄一部属于自己的纪录片。

我们还能看到吗?

鲁迅先生在《中国人失掉自信力了吗?》说:

”我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。“

鲁迅说的这段国人耳熟能详的话,其前一句话是:

”中国人现在是在发展着 ‘自欺力’,‘自欺’也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。“

江雪,配得上中国的脊梁,配得上自信的中国人。网络上,少一些吴克敬,多一些江雪,那该多好!

江雪,真名张文敏,全国知名媒体人,曾荣获央视“中国记者风云人物”,一直在坚守,值得大家铭记!

最重要的是,希望大家以后还能看到江雪的新作品。

哦,差点忘了说一句:江雪,谢谢你!

—END—版权所有,欢迎转载